Hamburg ist in dieser Zeit – vorher war es das sicher nicht – das Aushängeschild für Architektur und Bautechnik. Das liegt nur weniger an den fleißigen Architekten oder an den tüchtigen Bauingenieuren in der Stadt sondern vielmehr an den vielen Fachleuten, die ihre Konzepte, Planungen und Projekte auf der Internationalen Bauaustellung (IBA) in Hamburg vorstellen. Der ‚Woodcube‚, der (fast) ganz aus Holz besteht, passt dabei mit Sicherheit zum diesjährigen Motto der Ausstellung über Smart Material Houses.

Hamburg ist in dieser Zeit – vorher war es das sicher nicht – das Aushängeschild für Architektur und Bautechnik. Das liegt nur weniger an den fleißigen Architekten oder an den tüchtigen Bauingenieuren in der Stadt sondern vielmehr an den vielen Fachleuten, die ihre Konzepte, Planungen und Projekte auf der Internationalen Bauaustellung (IBA) in Hamburg vorstellen. Der ‚Woodcube‚, der (fast) ganz aus Holz besteht, passt dabei mit Sicherheit zum diesjährigen Motto der Ausstellung über Smart Material Houses.

Schlagwort: <span>Kunststoff</span>

Über Flammschutzmittel und ihre Vorteile und Nachteile beim Einsatz im Bauwesen hatte ich ja schon früher einmal ausführlicher geschrieben. Dass die im Bauwesen und allgemein in Kunststoffen traditionell als Flammschutzmittel eingesetzten Brom- und Chlorverbindungen mit diversen griechischen Vorsilben gesundheitlich und ökologisch nicht immer unbedenklich sind, zeigen von offizieller Stelle ausgesprochene Warnungen zur Nutzung dieser Stoffe. Insbesondere bei Bränden können halogenierte Flammschutzmittel durch die Freisetzung von Dioxinen und Kohlenmonoxid gefährlich sein. Wo aber sind die alternativen Flammschutzmittel für Schaum- und Kunststoffe ohne giftige Zusätze?

Und nun endlich zum letzten Teil der Reihe über Holzwerkstoffe, den Kunststoffverbundplatten oder auch Holz-Polymer-Werkstoffe genannt. In den letzten Jahren hat sich hier materialtechnisch sehr viel getan. Durch diese Veränderungen konnten für diesen Werkstoff wichtige Marktbereiche erschlossen werden. Neben physikalischen Eigenschaften wie Festigkeiten und Dauerhaftigkeit wurden auch optische Eigenschaften dieser Kompositprodukte aus Holz und Polymeren deutlich verbessert. Aus der englischen Sprache wurde die Abkürzung ‚WPC‘ (Wood-Plastic-Composite) übernommen.

Und nun endlich zum letzten Teil der Reihe über Holzwerkstoffe, den Kunststoffverbundplatten oder auch Holz-Polymer-Werkstoffe genannt. In den letzten Jahren hat sich hier materialtechnisch sehr viel getan. Durch diese Veränderungen konnten für diesen Werkstoff wichtige Marktbereiche erschlossen werden. Neben physikalischen Eigenschaften wie Festigkeiten und Dauerhaftigkeit wurden auch optische Eigenschaften dieser Kompositprodukte aus Holz und Polymeren deutlich verbessert. Aus der englischen Sprache wurde die Abkürzung ‚WPC‘ (Wood-Plastic-Composite) übernommen.

Vakuumverglasung – auch Vakuumisolierglas (VIG) genannt – dämmt doppelt so gut wie Dreifach-Isolierglas, wiegt aber nur halb so viel. So weit die Theorie. Doch diese Theorie gibt es schon seit längerem. Bisher hat sie sich nur noch nicht so richtig in der Praxis durchsetzen können. In einem Forschungsprojekt mit dem Namen Winsmart, dass von der EU mit 3,8 Mio Euro gefördert wird, sollen in den kommenden 4 Jahren produzierbare Exemplare dieser Gattung Fenster entwickelt werden. Beteiligt sind Firmen und Forschungsinstitute in Deutschland, Dänemark, der Schweiz, Slowenien und Belgien. Am Ende der Arbeit sollen U-Werte von 0,3 W/m²K sowie andere brauchbare Eigenschaften erreicht werden. Dazu später mehr.

Vakuumverglasung – auch Vakuumisolierglas (VIG) genannt – dämmt doppelt so gut wie Dreifach-Isolierglas, wiegt aber nur halb so viel. So weit die Theorie. Doch diese Theorie gibt es schon seit längerem. Bisher hat sie sich nur noch nicht so richtig in der Praxis durchsetzen können. In einem Forschungsprojekt mit dem Namen Winsmart, dass von der EU mit 3,8 Mio Euro gefördert wird, sollen in den kommenden 4 Jahren produzierbare Exemplare dieser Gattung Fenster entwickelt werden. Beteiligt sind Firmen und Forschungsinstitute in Deutschland, Dänemark, der Schweiz, Slowenien und Belgien. Am Ende der Arbeit sollen U-Werte von 0,3 W/m²K sowie andere brauchbare Eigenschaften erreicht werden. Dazu später mehr.

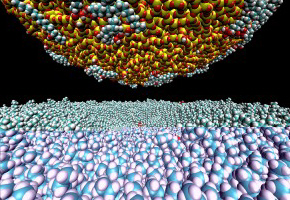

Veröffentlichungen des Department of Materials Science and Engineering (DMSE) am Massachusetts Institute of Technology (MIT) zufolge bahnt sich in den kommenden Jahren eine Revolution bei der Herstellung von Baustoffen an. Forschern des Institutes soll es demnach gelungen sein, kohlenstoffhaltige Baustoffe wie Kalk, Stahl oder Kunststoffe mit Hilfe von Nanotechnologie synthetisch unter Verwendung des Kohlendioxids der Luft herzustellen. Damit werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: zum einen steht der Kohlenstoff in der Luft gratis zur Verfügung, zum anderen wird durch die Bindung von Kohlendioxid in Baustoffen der globalen Erwärmung durch den Treibhauseffekt entgegen gewirkt. Eine echte Revolution also.

Veröffentlichungen des Department of Materials Science and Engineering (DMSE) am Massachusetts Institute of Technology (MIT) zufolge bahnt sich in den kommenden Jahren eine Revolution bei der Herstellung von Baustoffen an. Forschern des Institutes soll es demnach gelungen sein, kohlenstoffhaltige Baustoffe wie Kalk, Stahl oder Kunststoffe mit Hilfe von Nanotechnologie synthetisch unter Verwendung des Kohlendioxids der Luft herzustellen. Damit werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: zum einen steht der Kohlenstoff in der Luft gratis zur Verfügung, zum anderen wird durch die Bindung von Kohlendioxid in Baustoffen der globalen Erwärmung durch den Treibhauseffekt entgegen gewirkt. Eine echte Revolution also.

Über die Wirkung von Fenstern als Wärmebrücken in einer Fassade haben wir in einem früheren Beitrag ja schon berichtet. Wärmeverluste durch Fenster und Türen sind aber natürlich nicht auf diejenigen begrenzt, die durch die Einbausituation oder die Wahl der Materialien entstehen. Hinzu kommen noch Verluste aufgrund von Wärmedurchgang durch die Verglasung sowie den Rahmen. Ein weiterer Punkt ist die Luftdichtheit des Anschlusses vom Fenster bzw. Türen an die Außenwand. Insgesamt also vier gute Gründe, sich den energetischen Aspekt dieser Bauteile einmal genauer anzusehen, denn mit neuen Fenstern kann man durchaus bis zu 75% Heizenergie sparen.

Über die Wirkung von Fenstern als Wärmebrücken in einer Fassade haben wir in einem früheren Beitrag ja schon berichtet. Wärmeverluste durch Fenster und Türen sind aber natürlich nicht auf diejenigen begrenzt, die durch die Einbausituation oder die Wahl der Materialien entstehen. Hinzu kommen noch Verluste aufgrund von Wärmedurchgang durch die Verglasung sowie den Rahmen. Ein weiterer Punkt ist die Luftdichtheit des Anschlusses vom Fenster bzw. Türen an die Außenwand. Insgesamt also vier gute Gründe, sich den energetischen Aspekt dieser Bauteile einmal genauer anzusehen, denn mit neuen Fenstern kann man durchaus bis zu 75% Heizenergie sparen.

In den frostigen Wintermonaten denken viele sehnsüchtig an ihren letzten Urlaub zurück. Spanien, Thailand, Karibik. Viel Sonne, angenehme Temperaturen (ja, ok, vielleicht war es hier und da doch ein wenig zu warm…), Meer, Strand, Palmen. Und jetzt sitzen wird alle wieder im grauen Deutschland. Wie niederschmetternd! Doch den Hauch von Südsee gibt es auch für die heimischen Breitengrade. Möglich macht es ein Wintergarten. Bevor Eigenheim und Bewohner aber in behagliche Wärme und Licht eintauchen können, gilt es einiges zu beachten. Denn der Anbau eines Wintergartens ist nicht nur eine finanzielle Frage sondern muss auch behördlich genehmigt werden. Von daher sollte ein solches Projekt gut geplant und mit einem zuverlässigen Partner durchgeführt werden.

In den frostigen Wintermonaten denken viele sehnsüchtig an ihren letzten Urlaub zurück. Spanien, Thailand, Karibik. Viel Sonne, angenehme Temperaturen (ja, ok, vielleicht war es hier und da doch ein wenig zu warm…), Meer, Strand, Palmen. Und jetzt sitzen wird alle wieder im grauen Deutschland. Wie niederschmetternd! Doch den Hauch von Südsee gibt es auch für die heimischen Breitengrade. Möglich macht es ein Wintergarten. Bevor Eigenheim und Bewohner aber in behagliche Wärme und Licht eintauchen können, gilt es einiges zu beachten. Denn der Anbau eines Wintergartens ist nicht nur eine finanzielle Frage sondern muss auch behördlich genehmigt werden. Von daher sollte ein solches Projekt gut geplant und mit einem zuverlässigen Partner durchgeführt werden.