Geht es um Schimmelpilze, will man diese eigentlich eher aus seinem Haus raushalten. Geht es um Speisepilze, möchte man gelegentlich gerne ein paar davon in seiner Bratpfanne zubereiten. Geht es um Baustoffe aus Pilzgeflechten, kratzt man sich zunächst wohl erst am Kopf und fragt dann nach, ob man das Thema richtig verstanden hat. Es klingt abwegig, doch mittlerweile sind so viele Naturbaustoffe am Markt verfügbar, warum also nicht auch Dämmstoffe aus Pilzmyzelen und Pflanzenresten?

Geht es um Schimmelpilze, will man diese eigentlich eher aus seinem Haus raushalten. Geht es um Speisepilze, möchte man gelegentlich gerne ein paar davon in seiner Bratpfanne zubereiten. Geht es um Baustoffe aus Pilzgeflechten, kratzt man sich zunächst wohl erst am Kopf und fragt dann nach, ob man das Thema richtig verstanden hat. Es klingt abwegig, doch mittlerweile sind so viele Naturbaustoffe am Markt verfügbar, warum also nicht auch Dämmstoffe aus Pilzmyzelen und Pflanzenresten?

Schlagwort: <span>Dämmstoff</span>

So langsam geht mir das Verständnis für die phantasievollen Aufbauten einiger Konstruktion aus, die sich Baustoffhersteller für eine optimale Vermarktung ihrer Produkte einfallen lassen. Ich hatte vor einiger Zeit ja schon mal über Versuche einiger Produzenten von Holzfaserdämmstoffen ausgelassen, den Verbrauchern durch exzessive Anwendung ihrer Produkte in Leichtbaukonstruktionen eine Phasenverschiebung von knapp 24 Stunden unterjubeln zu wollen. Dabei wird der Aufbau der Konstruktionen so kompliziert, dass jeder Handwerker erst einmal seinen Bachelor in Schichtaufbauten machen muss, bevor Dach- und Wandkonstruktionen fehlerfrei errichtet werden können.

Jetzt hat sich auch das Wochenmagazin Spiegel einmal dieses interessanten Themas angenommen, das die Bau-Praxis und andere Medien bereits mehrfach im Auge hatten. In der Spiegel-Ausgabe vom 25. Juni (Ausgabe 26/2012) steht ein interessanter Bericht von den unbekannten bzw. unbeachteten Gefahren, die durch geschäumte Wärmedämmstoffe an und in unseren Gebäuden ausgehen. Basierend auf Erfahrungen von Fachleuten wie Bausachverständigen oder Feuerwehrleuten sowie Ergebnissen technischer Untersuchungen, die nicht von Produzenten oder Lobbys in Auftrag gegeben wurden, wird hier ein nicht ganz so positives Bild von Dämmstoffen aus Expandiertem Polystyrol (EPS, Styropor) sowie Phenolharzschaum gezeichnet.

Jetzt hat sich auch das Wochenmagazin Spiegel einmal dieses interessanten Themas angenommen, das die Bau-Praxis und andere Medien bereits mehrfach im Auge hatten. In der Spiegel-Ausgabe vom 25. Juni (Ausgabe 26/2012) steht ein interessanter Bericht von den unbekannten bzw. unbeachteten Gefahren, die durch geschäumte Wärmedämmstoffe an und in unseren Gebäuden ausgehen. Basierend auf Erfahrungen von Fachleuten wie Bausachverständigen oder Feuerwehrleuten sowie Ergebnissen technischer Untersuchungen, die nicht von Produzenten oder Lobbys in Auftrag gegeben wurden, wird hier ein nicht ganz so positives Bild von Dämmstoffen aus Expandiertem Polystyrol (EPS, Styropor) sowie Phenolharzschaum gezeichnet.

Neu ist sie sicherlich nicht, die Innendämmung. Doch irgendwie fristete sie bisher in der Fachwelt ein kümmerliches Leben, was nicht zuletzt an den relativ vielen technischen Herausforderungen für Planer und Handwerker gelegen haben mag. Nun wurden die Anforderungen an den Energieverbrauch eines Hauses in den letzten Jahren immer wieder angehoben, so dass man in einer zunehmenden Anzahl der Fälle um die Dämmung von Außenwänden auf deren Innenseite nicht umhinkommt. Dies hat auch der Fachverband WDVS erkannt und will die Innendämmung mit all ihren Vor- und Nachteilen durch gezielte fachliche Information populärer machen.

Schallschutz ist in den vergangenen Jahr(zehnt)en ein immer wichtigeres Thema im Bauwesen geworden. Dazu beigetragen haben nicht zuletzt höhere Geräuschpegel in der Umgebung und der Wunsch des Menschen, diesem in den eigenen 4 Wänden entfliehen zu können. Auch wenn die nationale Normung dem Stand der Technik schon seit etlichen Jahren hinterher hinkt, gibt aus der Forschung doch in regelmäßigen Abständen Neues zum Schallschutz in Gebäuden zu berichten. Und sei es auch ’nur‘ zum Schallschutz von Steckdosen in leichten Trennwänden.

Schallschutz ist in den vergangenen Jahr(zehnt)en ein immer wichtigeres Thema im Bauwesen geworden. Dazu beigetragen haben nicht zuletzt höhere Geräuschpegel in der Umgebung und der Wunsch des Menschen, diesem in den eigenen 4 Wänden entfliehen zu können. Auch wenn die nationale Normung dem Stand der Technik schon seit etlichen Jahren hinterher hinkt, gibt aus der Forschung doch in regelmäßigen Abständen Neues zum Schallschutz in Gebäuden zu berichten. Und sei es auch ’nur‘ zum Schallschutz von Steckdosen in leichten Trennwänden.

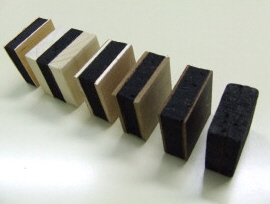

Kalziumsilikat wird als kapillaraktiver, d.h. feuchtespeichernder und feuchteleitender, Dämmstoff vorwiegend als Innendämmung bei der Sanierung von Gebäuden eingesetzt. Beim Einsatz von Innendämmung besteht ja bekanntlich die Herausforderung in der Einhaltung bauphysikalischer Grundregeln bezüglich der Vermeidung von Wärmebrücken in Bauteilanschlüssen und von Tauwasser im Bauteil selber. Kalziumsilikat bietet sich hier als Wärmedämmstoff an, diese Herausforderungen zu meistern. Doch hat Kalziumsilikat auch seine Nachteile.

Kalziumsilikat wird als kapillaraktiver, d.h. feuchtespeichernder und feuchteleitender, Dämmstoff vorwiegend als Innendämmung bei der Sanierung von Gebäuden eingesetzt. Beim Einsatz von Innendämmung besteht ja bekanntlich die Herausforderung in der Einhaltung bauphysikalischer Grundregeln bezüglich der Vermeidung von Wärmebrücken in Bauteilanschlüssen und von Tauwasser im Bauteil selber. Kalziumsilikat bietet sich hier als Wärmedämmstoff an, diese Herausforderungen zu meistern. Doch hat Kalziumsilikat auch seine Nachteile.